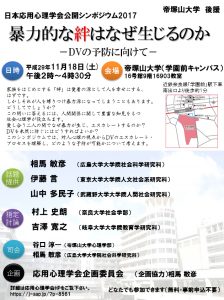

[テーマ] 「暴力的な絆はなぜ生じるのか;DVの予防に向けて」

|

家族をはじめとする「絆」は愛着の源として人を幸せにする,はずです。しかしそれが人を縛りつけ暴力源になってしまうこともあります。どうしてでしょうか?この問いに答えるには,人間関係に関して豊富な知見をもつ社会心理学が役立ちます。愛し合う二人の間でなぜ暴力が生じ,エスカレートするのか?DVを未然に防ぐにはどうすればよいか?このシンポジウムでは,対人心理の視点からDVのエスカレート・プロセスを理解し,どのような予防が可能かについて考えます。 3人の話題提供者の発言を受けて,ともに気鋭の社会心理学者であり,規範遵守や逸脱に詳しい村上史朗先生,反社会的行動や社会的逸脱に詳しい吉澤 寛之先生に指定討論をして頂き,議論を深めます。 |

|

[日時] 2017年11月18日(土) 14時00分~16時30分 [場所] 帝塚山大学 学園前キャンパス16号館 ◆入場・参加費無料(事前申込み不要) [企画] 日本応用心理学会 企画委員会 [司会] 谷口 淳一(帝塚山大学) |

| [話題提供者] | |

| (1) | 相馬 敏彦(広島大学大学院社会科学研究科) 概要:親密な関係で暴力がエスカレートしやすいのはなぜか,二人の問題は二人でしか解決できないのかといった問題について,その解決の糸口を提供する知見を紹介する。その上で,DVの予防や解決に果たす社会心理学の可能性を提示する。 |

| (2) | 伊藤 言(東京大学大学院人文社会系研究科) 概要:「関係の永続を願う気持ち」や「運命の出会いを信じる気持ち」といった抽象的な考えや信念が,相互作用のインパクト評価に及ぼす影響について,経験サンプリング法を用いて検証した結果を報告する。 |

| (3) | 山中 多民子(武蔵野大学大学院人間社会研究科) 概要:「起きる前に防ぐ」という一次予防の視点から行われたDV予防プログラムの内容とその効果について報告する。現場のさまざまな制約の下で,DVに関する心理学の知見をどのように予防へと実装させることができるのかを考える。 |

| [指定討論者] | |

| (1) | 村上 史朗(奈良大学社会学部) |

| (2) | 吉澤 寛之(岐阜大学大学院教育学研究科) |

公開シンポジウムは多くの皆さまにご参加いただき,

盛会のうちに終えることができました。

| [当日の写真] | ||

|---|---|---|

|

||

|

|

|

|

|

|

| 司会 |  |

|

| 理事長 |  |

|

| 帝塚山大学学長 |  |

|

| 企画委員長 |  |

|

| 話題提供者 |  |

指定討論者 |  |

| 会場の風景 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

※各画像はクリックで拡大表示されます

日本応用心理学会

日本応用心理学会