2024年3月31日

日本応用心理学会 学会活性・研究支援委員会

応用心理士を対象とする調査小委員会

委 員 長:田中堅一郎

委員:稲葉隆,小林敦子

応用心理士の資格を持つ日本応用心理学会会員を対象に調査を行った。応用心理士を対象とする調査小委員会(以下,小委員会)では,2023年11月 3日に調査結果の概要を共有するとともに,結果について討議を行った。その内容も踏まえて,以下に調査結果を報告する。

なお,今回の「応用心理士を対象とする調査」実施にあたっては,日本応用心理学会からの支援を受けた。

1.調査目的

応用心理士の上級資格設置を検討する上で,現状の応用心理士会員の意見を聴取する。調査結果から,上級資格(上級応用心理士)を設置することに対する様々な意見を把握する。2.調査項目

Google Formsおよび郵送調査ともに,付録1に示された10項目から構成された。3.調査

| (1) | 調査実施期間 2023年9月4日(月)から10月2日(月):①オンライン調査は,2023年9月4日(月)~9月20日(水),②郵送調査は, 2023年9月4日(月)~10月2日(月)到着分まで。 |

| (2) | 調査対象者 2023年9月1日において応用心理士の資格をもつ日本応用心理学会員223名を対象とした。①オンライン調査では,メール配信した182名のうち66名から回答を得た(回収率:36.3%)。郵送調査では,②調査用紙を送付した41名のうち26名から回答を得た(回収率:63.4%)。よって,調査依頼した計223名のうち92名から回答を得た(回収率:41.3%) |

| (3) | 調査方法 メールアドレスを登録した会員にはGoogle Formsで調査主旨を説明した文面と質問項目を2023年9月4日(月)に送信した。メールアドレスが登録されていなかった会員には郵送調査で調査主旨を説明したカバーレターと調査用紙を2023年9月4日(月)に一斉送付した。なお,メールアドレスを有していたものの,Google Formsから返信ができない旨連絡があった1名を郵送調査に振り替えた。 |

4.調査結果(1):項目別分析

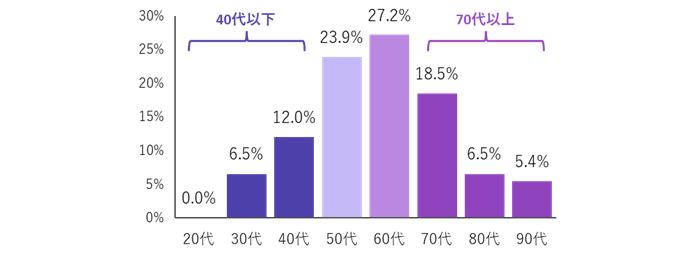

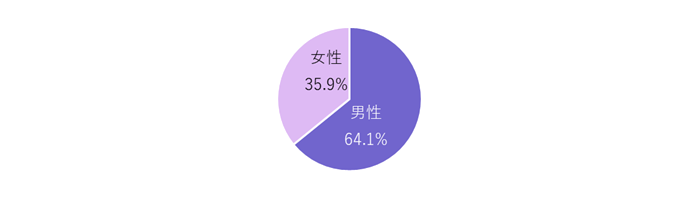

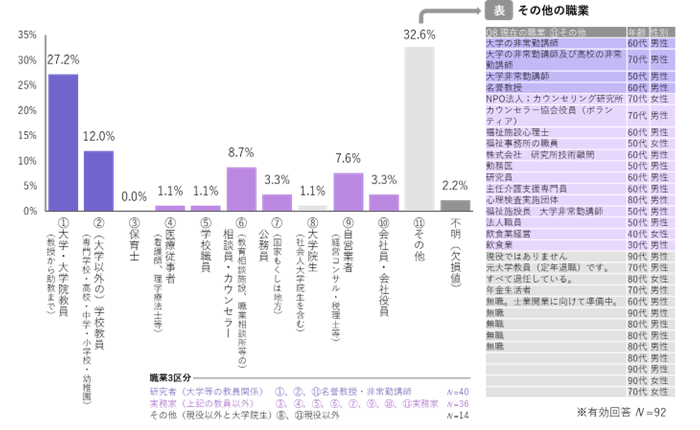

(1)調査回答者の属性 回答者の年齢(図1),性別(図2),職業(図)は以下の通りであった。図の欄外に示された「職業3区分」によれば,研究者;40名(43.5%),実務家;36名(39.1%),その他(大学院生含む);14名(15.2%)となった。

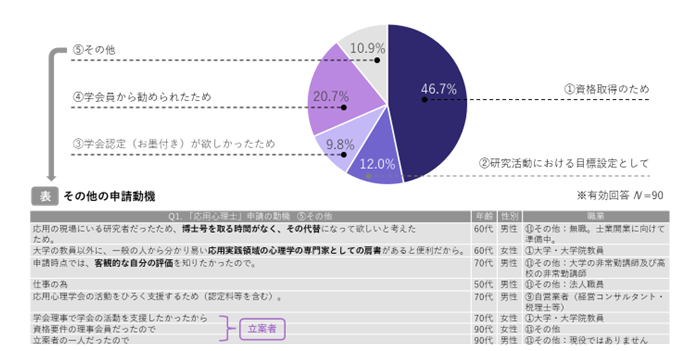

| a) | Q1応用心理士申請の動機:応用心理士を申請した動機として最も多いのは「①資格取得のため」で全体の5割弱(46.7%)だった。次いで,「④学会員から勧められたため」が約2割(20.7%)で,「②研究活動における目標設定」(12.0%)と「③学会認定(お墨付き)が欲しかったため」(9.8%)がそれぞれ1割程度だった(図4)。 |

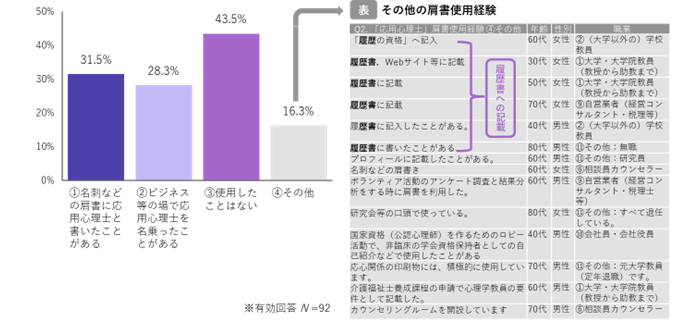

| b) | Q2応用心理士肩書の使用経験:応用心理士の肩書については,「①名刺などの肩書に応用心理士と書いたことがある」(31.5%),「②ビジネス等の場で応用心理士を名乗ったことがある」(28.3%)が共に3割程度だった。「④その他」の回答には,履歴書への記載で使用した例もみられた。使用経験のない会員は4割強だった(図5)。 |

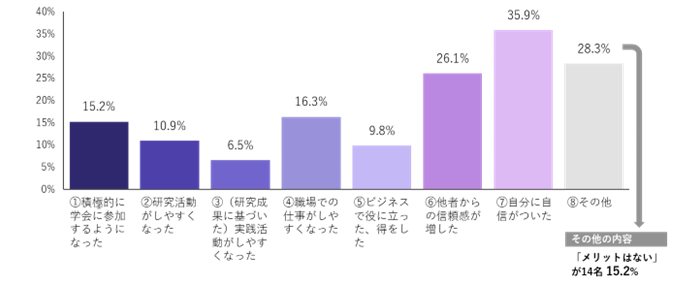

| c) | Q3応用心理士取得によるメリット:応用心理士取得のメリットは,「⑦自分に自信がついた」(35.9%)と「⑥他者からの信頼感が増した」(26.1%)の2つが特に多かった。一方,その他の回答として「メリットはない」が15.2%を占めた(図6)。 |

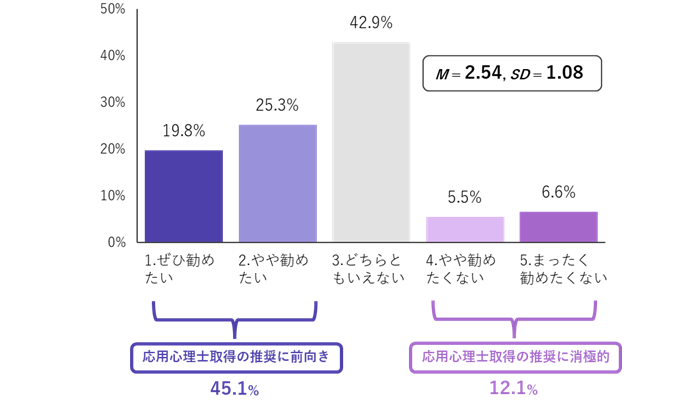

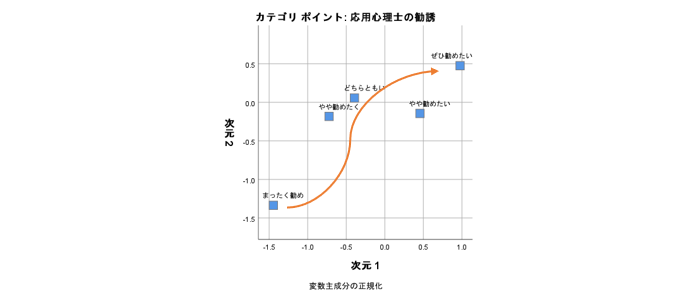

| d) | Q4応用心理士取得の他会員への推奨:応用心理士資格の取得を推奨することに前向きな割合は,「1.ぜひ勧めたい」(19.8%)と「2.やや勧めたい」(25.3%)を合わせて,半数弱(45.1%)であった。しかし,推奨に対して消極的な意見も1割強(12.1%)あった(図7)。 |

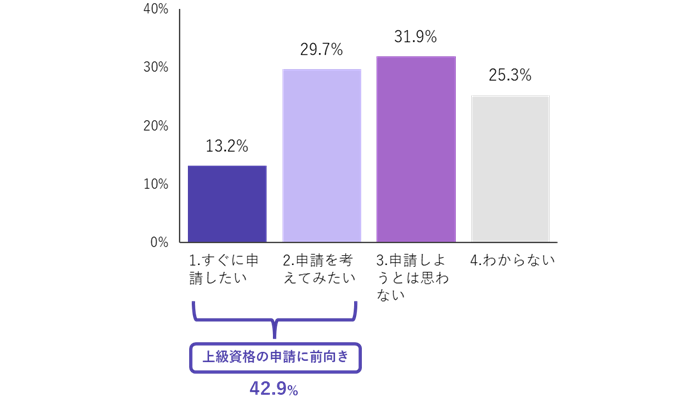

| e) | Q5「応用心理士 上級資格」の申請意向:応用心理士 上級資格に対する申請意向として,前向きな意見は全体の4割強(「1.すぐに申請したい」(13.2%)と「2.申請を考えてみたい」(29.7%)の合計42.9%)だった。しかし,「3.申請しようとは思わない」も約3割(31.9%)あり,1/4の回答者は「わからない」と回答された(図8)。 |

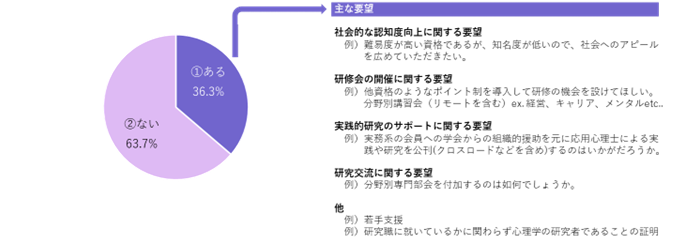

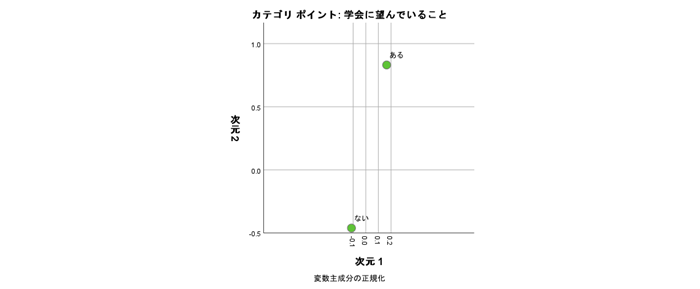

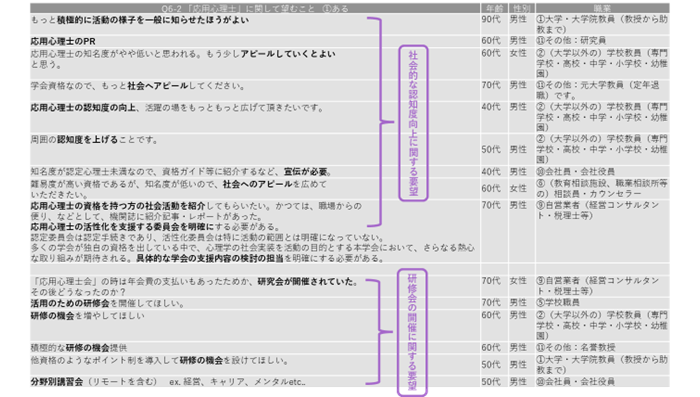

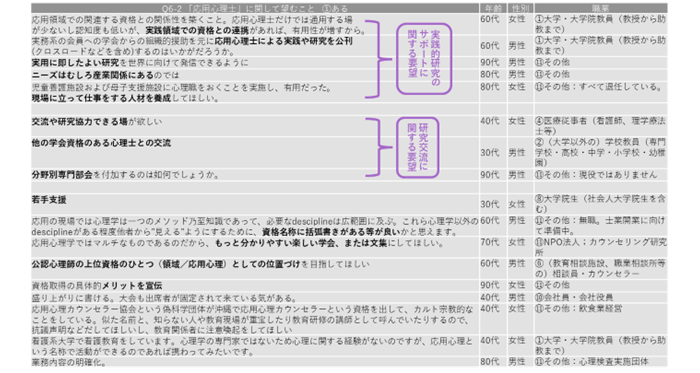

| f) | Q6応用心理士に関する要望・意見:応用心理士に関する要望・意見がある回答者は全体の1/3程度(36.3%)だった。主な要望としては,「社会的な認知度向上に関する要望」「研修会の開催に関する要望」「実践的研究のサポートに関する要望」「研究交流に関する要望」などがあった(図9,詳細については付録2~4参照)。 |

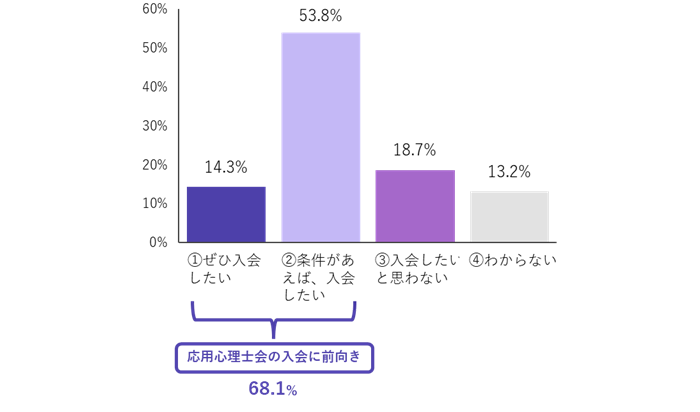

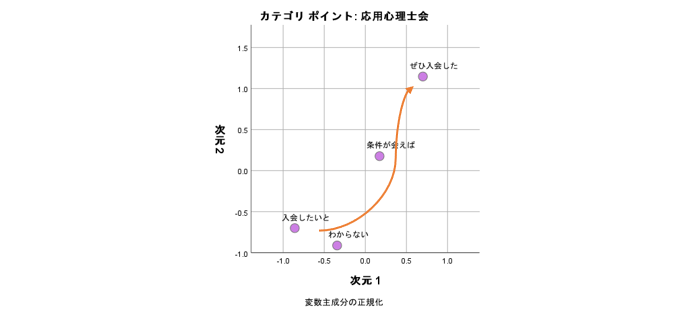

| g) | Q7 「応用心理士会」への入会意向:応用心理士会が設立された場合,入会に前向きな意見は全体の約7割(「①ぜひ入会したい」(14.3%)と,「②条件があえば,入会したい」(53.8%)の合計68.1%)を占めた。入会に消極的な意見は2割弱だった(「③入会したいと思わない」(18.7%))(図10)。 |

| a) | 応用心理士申請の動機(Q1):年齢に比例して学会員からの勧めにより応用心理士を申請しており,若い年齢ほど研究活動の目標設定が動機となっている。また,実務家会員は研究者会員よりも学会による認定が申請理由であった。 |

| b) | 応用心理士肩書の使用経験(Q2):応用心理士の肩書きは,名刺記載とビジネスでの使用で会員の3割が活用している。特に実務家会員において活用の割合が高いことが特徴である。しかし,40代以下は他年代に比べてやや活用度が低かった。 |

| c) | 応用心理士取得によるメリット(Q3):最もメリットとされているのは自己への自信であり,次が他者からの信頼感の増加であった。前者は40代以下の若手会員に顕著であるが,一方でこの年代では応用心理士取得が学会への積極的な参加には結びついていなかった。 また,自己への自身・他者からの信頼感は実務家会員にとって大きなメリットとなっている。逆に,自由記述において,応用心理士取得にメリットがないという意見が全体の15%あった。 |

| d) | 応用心理士取得の推奨(Q4):応用心理士取得の推奨に肯定的な割合は全体の45%で消極的な割合(12%)を大きく上回っている。しかし,40代以下の会員は他年代に比べて推奨に肯定的な意見がかなり少ない(2割以下)。研究者と実務家では差はなかった。 |

| e) | 「応用心理士 上級資格」の申請意向(Q5):全体の4割が上級資格の申請に前向きである。特に40代以下の会員と実務家会員の申請に積極的な面がある(すぐに申請したいという割合が2割以上)。 |

| f) | 応用心理士に関する要望・意見(Q6):自由記述で得られた主な要望は,①応用心理士の社会的な認知度向上,②研修会の開催,③実践的研究のサポート,④研究交流に関する要望にまとめられる。 |

| g) | 「応用心理士会」への入会意向(Q7):応用心理士会への入会に前向きな意見は高く,全体の7割だった。 |

5.調査結果(2):項目間の関連性

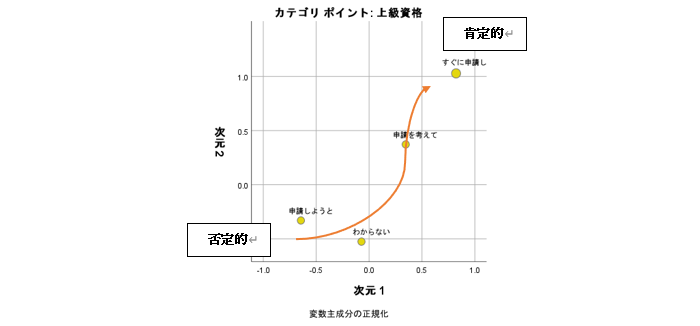

「もし日本応用心理学会で応用心理士の上級資格が設置されたら,あなたはその資格に申請したいですか(Q5)」を中心に,Q7,Q4,Q6-1を分析対象とする多重応答分析を行い,第1成分,第2成分が抽出された。| (1) | Q5について,図11の曲線で描かれたように,カテゴリーポイントの値から見ると,上級資格の申請に否定的もしくは消極的な回答が左下に布置し,肯定的もしくは前向きな回答が右上に布置していた。この結果を基に,それ以外の項目群の回答についての結果を読み解くことができる。 |

| (2) | Q7(応用心理士で構成される「応用心理士会」が設立されたら,入会したいですか)について図12に曲線で示されたように,カテゴリーポイントの値は左下から右上につれて,応用心理士会入会に前向きであることがわかる。また,この布置は図11の結果と類似している。これらの結果から,応用心理士会により積極的な回答者は上級資格の申請に肯定的もしくは前向きで,応用心理士会入会にあまり積極的でない回答者は上級資格申請に否定的もしくは消極的であることが読み取れる。 |

| (3) | Q4(あなたはお知り合いの学会員に応用心理士を取得することを勧めますか)について図13に曲線で示されたように,カテゴリーポイントの値は左下から右上につれて,応用心理士取得の勧誘に積極的であることがわかる。また,この布置も図11の結果と類似している。これらの結果から,応用心理士取得の勧誘に積極的な回答者は上級資格申請に肯定的もしくは前向きで,応用心理士取得の勧誘に消極的な回答者は上級資格申請には否定的もしくは消極的であることが読み取れる。 |

| (4) | Q6-1(あなたが応用心理士に関して日本応用心理学会に望んでいることはありますか)について図14の結果を図11の布置と対応させると,図14の次元1のレンジが狭いものの,望むことが「ある」と回答しているほど上級資格申請に前向きで,「ない」の回答者は否定的もしくは消極的だと理解できる。 |

| (5) | 回答者の分類と特徴 |

| a) | 回答者の分類 多重応答分析により回答者に付与された2次元のオブジェクトスコアを使用してward法による階層クラスター分析を行い,それにより得られた樹形図から回答者を3つのグループに大別した。グループ分けされた各回答者のオブジェクトスコアの散布図を図15に示す。 図15のとおり,第1グループは原点の周囲から第2象限に向かって布置され,グループ2は,横軸はプラス方向,縦軸はプラスとマイナス両方に広がっていた。第3グループは,縦横の軸のいずれもマイナスとなる第3象限を中心に広がっていた。 |

| b) | 各グループの特徴 図4の回答者グループの特徴をこれまでの結果に照らして解釈する:

|

6.考察

(1)項目別回答から分かること

応用心理士上級資格の設置について,調査回答者全体の4割が上級資格が設置された場合の申請に前向きであった。特に,40代以下の若手会員と実務家会員は「すぐに申請したい」という積極的な意向が2割以上あった。(2)項目間の関連性から分かること

多重応答分析とそれに続くクラスター分析の結果から以下のことが示唆される。| a) | 上級応用心理士申請に対して肯定的な意見をもつ応用心理士は,応用心理士という資格に対しても肯定的で,日本応用心理学会および学会活動に前向きにコミットしていることが示唆される。 |

| b) | 上級応用心理士の設置は(現在の)応用心理士の研究・実践活動を高めるための手立てとして有効であることが示唆される。 |

| c) | クラスター分析の結果から分類された各グループの特徴から,上級資格申請や応用心理士会入会の意向の高さは,「研究活動・学会」の高さと連動しており,これらへのコミットメントの高さに関連があると考えられる。また,グループ3は「ビジネス活用」の動機が高いグループと見做されるが,上級資格の意向を高めるためには,研究活動や学会へのコミットメントを高めることも重要であると考えられる。 |

(3)調査結果が上級資格設置に示唆すること

| a) | 上級応用心理士への申請に前向きな回答者は42.9%であったが,分析結果から考えて,応用心理士及び応用心理士上級資格によって学会員の実践的な活動のサポートができ,学会の社会的価値の向上につながると思われる。よって,応用心理士上級資格の設置は妥当であると考えられる。 |

| b) | 応用心理士資格取得者(と学会員)の満足度向上につながる施策の検討について 調査結果から,①応用心理士の価値向上と②会員相互の交流促進などが主な会員ニーズとして考えられる。具体的には,①応用心理士の価値向上のために,応用心理士の社会的な認知度を上げるための方法の検討が必要であり,若手・実務家会員の申請意向が高かったことから,上級資格の設置も必要であると思われる。 また,②会員相互の交流推進のために,応用心理士会の開設の検討,研修会の実施や会員相互の交流につながる機会の提供に関する検討,応用心理学会分科会の設置に関する検討が考えられる。また,その他として,若手会員の学会参加意識の向上による学会活性化,実務家会員の実践的研究のサポートについての検討も望まれる。 上級応用心理士が設置された場合に申請者を増やす手立てとして考えられることは,資格取得者への研究支援や,学会へのコミットメントを高める施策を今後も継続的に展開すると同時に,ビジネス上の応用心理士資格の利用が実践的な研究活動にもつながるよう,産業の場での実践と研究の交差的支援策を生み出す必要があるだろう。 |

(4)調査の課題

| a) | 回答率(返信数)の低さ:オンライン調査(Google Forms)による回収率が低かった(36.3%)。この回収率から,調査結果が実際の応用心理士の回答分布と対応しているか疑問が残った。 |

| b) | Google Formsによる調査方法の課題:今回の調査では,未回答の対象者にリマインドしなかったこのことも回答率の低さに影響したと思われる。 |

付録

付録1:調査項目

(1)Q1.あなたが応用心理士を申請した動機は何ですか:① 資格取得のため

② 研究活動における目標設定として

③ 学会認定(お墨付き)が欲しかったため

④ 学会員から勧められたため

⑤ その他( )

(2)Q2.あなたは応用心理士の肩書を使用したことがありますか(該当する箇所にすべて〇印をつけてください):

①名刺などの肩書に応用心理士と書いたことがある

②ビジネス等の場で応用心理士を名乗ったことがある

③使用したことはない

④その他( )

(3)Q3.あなたが応用心理士を取得して得られたメリットは何ですか(該当する箇所にすべて〇印をつけてください):

① 積極的に学会に参加するようになった

② 研究活動がしやすくなった

③(研究成果に基づいた)実践活動がしやすくなった

④ 職場での仕事がしやすくなった

⑤ ビジネスで役に立った,得をした

⑥ 他者からの信頼感が増した

⑦ 自分に自信がついた

⑧ その他( )

(4)Q4.あなたはお知り合いの学会員に応用心理士を取得することを勧めますか:

① ぜひ勧めたい

② やや勧めたい

③ どちらともいえない

④ やや勧めたくない

⑤ まったく勧めたくない

(5)Q5.もし日本応用心理学会で応用心理士の上級資格が設置されたら,あなたはその資格に申請したいですか:

①すぐに申請したい

②申請を考えてみたい

②申請しようとは思わない

④ わからない

(6)Q6-1 あなたが応用心理士に関して日本応用心理学会に望んでいることはありますか:

①ある ② ない

Q6-2 (「①ある」と答えた方は)望んでいることは具体的に何ですか。

(7)Q7.応用心理士で構成される「応用心理士会」が設立されたら,入会したいですか:

① ぜひ入会したい

② 条件があえば,入会したい

③入会したいと思わない

④ わからない

(8)Q8.あなたの現在の職業はどれですか:

① 大学・大学院教員(教授から助教まで)

② (大学以外の)学校教員(専門学校・高校・中学・小学校・幼稚園)

③ 保育士

④ 医療従事者(看護師,理学療法士等)

⑤ 学校職員

⑥ (教育相談施設,職業相談所等の)相談員・カウンセラー

⑦ (国家もくしは地方)公務員

⑧ 大学院生(社会人大学院生を含む)

⑨ 自営業者(経営コンサルタント業,税理士等)

⑩ 会社員・会社役員

⑪ その他( )

(9)Q9.あなたの大まかな年齢を教えてください:

①20歳代

②30歳代

③40歳代

④50歳代

⑤60歳代

⑥70歳代

⑦80歳代

⑧90歳代

(10)Q10.あなたの性別を教えてください:

①男性 ②女性 ③その他 ④回答しない

付録2

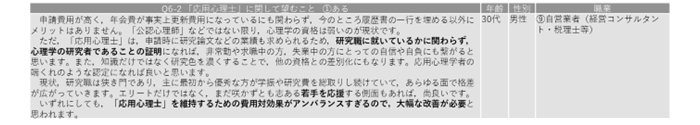

Q6応用心理士に関する希望・意見(その1):Q6-2、Q6-1で「①ある」と答えた方に伺います。望んでいることは具体的になんですか。

付録3

Q6応用心理士に関する希望・意見(その2):Q6-2、Q6-1で「①ある」と答えた方に伺います。望んでいることは具体的になんですか。

付録4

Q6応用心理士に関する希望・意見(その3):Q6-2、Q6-1で「①ある」と答えた方に伺います。望んでいることは具体的になんですか。

日本応用心理学会

日本応用心理学会

画像をクリックすると拡大表示

画像をクリックすると拡大表示 画像をクリックすると拡大表示

画像をクリックすると拡大表示 画像をクリックすると拡大表示

画像をクリックすると拡大表示